Il y a quelques semaines, nous avons assisté à une projection du documentaire interactif « Womanhood, an Egyptian kaleidoscope », réalisé par Florie Bavard. Après être passée par une classe préparatoire littéraire, elle a étudié à la Sorbonne les Lettres modernes appliquées tout en faisant une première année de dialecte égyptien à l’INALCO. Elle a ensuite intégré l’EHESS, où elle a écrit son mémoire de Master sur l’écriture du « je » dans les mémoires et blogs de femmes en Égypte entre 1889 et 2012 : cela l’a menée à approfondir le sujet dans l’audiovisuel, pour en arriver finalement à Womanhood.

Nous l’avons rencontrée pour parler avec elle de son documentaire, du pouvoir des mots, de sa vision du féminisme, et des femmes en Égypte.

Quelles sont les différentes étapes par lesquelles tu es passée, quels sont les obstacles que tu as du surmonter tout au long du projet ?

Au début j’étais toute seule, je savais que je voulais faire un abécédaire à partir de mots que j’avais déjà recensés dans mon mémoire un an auparavant. Assez vite, j’ai réalisé qu’être toute seule était à la fois une force et un obstacle : dans le rapport que ça pose avec les interlocutrices, il y a tout de suite quelque chose de plus personnel, de plus intéressant, qui se joue assez rapidement.

Et un obstacle parce que l’Égypte aujourd’hui n’est pas un des pays les plus simples où mener des recherches et travailler sur ces questions-là, que ce soit pour mes interlocutrices ou pour moi, et l’enjeu était aussi d’arriver à faire ça de manière à être respectueuse de leur situation et de leur sécurité à elles là-bas.

Mais une fois que je suis rentrée à Paris j’ai réalisé qu’on ne mène pas un projet de cette envergure-là seule (rires), et donc j’ai rencontré Benjamin Daugeron, qui est le coproducteur et le père du projet avec moi. On a monté une association loi 1901, et là on a trouvé une équipe de postproduction internationale de 20 personnes. Et ça, arriver à trouver une équipe curieuse, je m’attendais à ce que ce soit un obstacle, et en fait non, on a trouvé assez vite tou·te·s les deux dans nos cercles des gens qui étaient prêt·e·s à s’engager tout en n’étant pas sûr·e·s d’être rémunéré·e·s.

On a fait appel à une campagne de crowdfunding, ce qui était un autre obstacle : avoir un projet qui soit viable économiquement et qui rémunère les gens un minimum et sans passer par des financements privés ou par le fait de faire payer le site. On a récupéré 20 000€, on ne s’y attendait pas et ça nous a permis de donner au projet l’envergure qu’on avait prévue, c’est-à-dire un site indépendant, sans passer par YouTube.

Lors de la projection, tu as expliqué que tu étais seule à filmer, que tout s’est fait sans lumières, sans artifices, et que ce qui comptait le plus pour toi était la spontanéité des témoignages. Or on peut le voir dans les vidéos, ces femmes sont fatiguées qu’en Occident, et notamment dans les médias, on récupère leurs discours en l’instrumentalisant et en le vidant de leur contenu originel. Y a-t-il eu une méfiance de leur part envers toi au début ? Comment t’es-tu présentée à elles, comment as-tu procédé pour obtenir des témoignages aussi sincères et parfois si intimes ?

J’ai eu la chance d’avoir déjà rencontré des blogueuses en 2012 lorsque j’étais étudiante et me présentais comme telle, pour en apprendre plus. Cette situation d’énonciation-là a établi un rapport de bienveillance qui a fait qu’assez vite certaines sont devenue des amies, et c’est là que m’est venue l’idée du film.

Étant donné qu’il repose sur le principe que chaque intervenante connaît elle-même quelqu’un·e du projet, ça c’est fait très rapidement. J’ai commencé avec une travailleuse humanitaire, Sheraz Sabry [toutes les biographies des participantes à Womanhood sont à retrouver ici], que j’avais déjà rencontrée en 2012. Puis j’ai rencontrée Ola, qui m’a également mise en relation avec d’autres. Le fait d’être présentée par une amie donne une proximité, une confiance qui a joué en faveur du projet. Le fait que je vienne sans boîte de production, avec la promesse qu’il n’y aurait personne au-dessus de moi pour prendre les décisions a également joué un rôle important.

On est revenu·e·s vers elles à chaque étape de la production, ce sont elles qui ont validé leurs biographies et bibliographies, elles ont vu la bande-annonce avant qu’elle ne sorte, on les a prévenues de la façon dont allait se dérouler le financement du projet. Je pense que c’est une méthode qui paraît en phase avec leur crainte de ne pas dénaturer leur voix, et cela permet un échange direct dans un climat de confiance et d’écoute.

Dans ton film, les femmes s’expriment sur des mots issus entre autres d’une liste que tu leur as fournie. Comment est-ce que tu as choisi ces mots ?

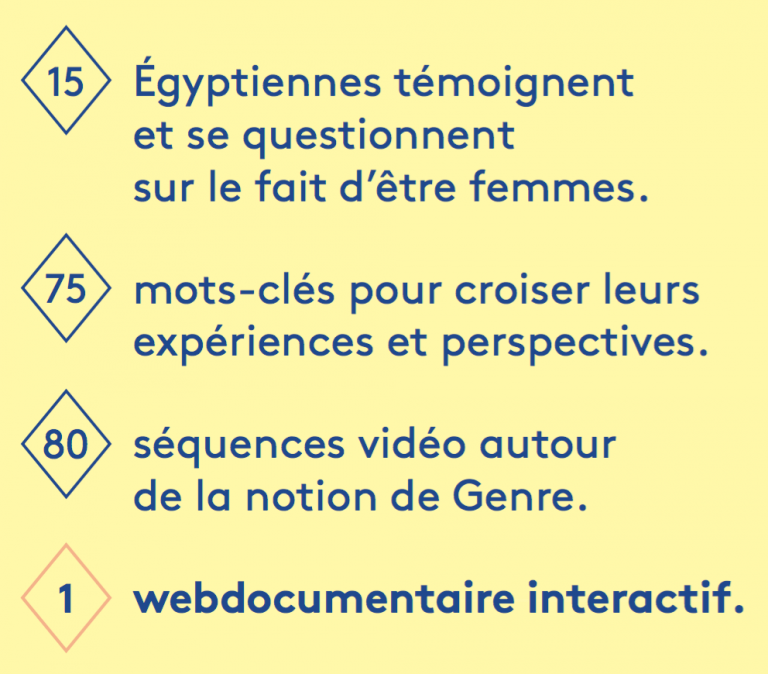

J’ai essayé de recenser les mots que je trouvais sur les blogs et dans les autobiographies que j’avais étudiées dans le cadre de mon mémoire, donc des mots que ces autrices avaient choisi de mettre au devant de leur parcours de vie dans le cadre de récits autobiographiques. Ça, c’était une liste de 35 mots, et c’était ensuite aux participantes d’en ajouter. Et ceux qu’elles proposaient, je les présentais aux intervenantes d’après, c’est comme ça qu’on est passé à une liste de 75 mots (rires).

Il n’y a que 5 mots que j’ai ajoutés moi après coup, en revoyant tous les témoignages : des mots qui se croisaient aussi et auxquels je ne m’attendais pas forcément, c’était hyper intéressant de voir qu’il y a aussi des mots qui s’imposent par les récits de vie qui se croisent.

Et les mots qu’elles ont ajoutés elles, je ne m’y attendais pas toujours non plus : il y avait « confort » par exemple, que je n’aurais moi pas tout de suite associé à ces thématiques-là. Il y avait « désir », qui est un mot large et peu l’ont pris dans le sens sexuel, beaucoup parlent en fait d’aspirations. Donc voilà, les mots restent souvent très larges, comme « attente », et je pense que c’est ce qui fait que chacune les lit différemment. Après il y a aussi les parcours de chacune : elles ont toutes travaillé autour de la notion de genre, mais pas toutes dans des parcours académiques.

Il y en a par exemple qui entendent « genre » comme « sexe biologique ». Là ça pose la question de ce qu’on fait d’un témoignage, mais en fait ce qui est intéressant, c’est de voir comment les gens s’approprient les mots, et comment les mots leur parlent, donc dans ce genre de cas on n’a jamais poussé à rectifier le tir, on a justement mis côte à côte toutes ces différentes définitions, pour montrer la polysémie.

On sait qu’elles ont rajouté d’autres mots, qu’elles ont choisis elles-mêmes : est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Est-ce que leurs choix t’ont étonnée ?

Leurs choix m’ont surtout étonnée dans la façon dont chacune entend les mots, j’avais par exemple mis « motherhood » (maternité) et ce qui m’a surpris c’est que la plus jeune se projette en tant que mère en me disant clairement « quand je serais mère », alors que la plus âgée parle de sa propre mère et d’elle enfant, donc on voit aussi la manière de se positionner par rapport au mot, la façon de se penser par rapport à lui, c’est intéressant de voir ou chacune se positionne et c’est révélateur de plein d’enjeux. Et comme sur le site on navigue dans le champ lexical, c’est vraiment palpable et visible.

Par exemple Nawal al-Saadawi utilise des mots issus des sciences politiques, comme celui de liberté. À l’inverse, la génération plus active dans les années 1980 et 1990 c’est « économie », « droit social », on sent que ce n’est pas la même revendication, pas juste les droits humains. Et on sent que pour notre génération ce sont des termes comme « confort » par exemple, que je n’avais pas mis dans la liste mais que beaucoup ont utilisé. Le champ lexical est une des manières de voir comment chacune se représente. Ce sont les mêmes idées, ça touche aux mêmes revendications, mais l’épicentre de la lutte n’est pas le même et la vision du monde ne passe pas par les même enjeux ni par les mêmes objets de réflexion.

Est-ce qu’avec le recul tu aurais voulu ajouter d’autres mots à la liste, et aborder d’autres thématiques ?

Ce qui m’intéresserait surtout, ce serait de savoir si les participantes voudraient ajouter aujourd’hui d’autres mots à la liste (rires), parce que je les ai interviewées en 2015, quelques semaines, quelques jours avant que Sissi soit élu président, même si de facto il était déjà à la tête de l’État. Mais entre-temps il s’est quand même passé des choses pas évidentes pour beaucoup d’associations, donc ça c’est à l’échelle politique.

Les associations égyptiennes, qui ont un statut semblable aux associations loi 1901 en France, n’ont pas le droit d’accepter de financements étrangers, même si finalement on ferme les yeux quand c’est le cas. En 2013, les ONG ont été inquiétées par cette loi, on leur rappelait que c’était illégal. Et depuis que Sissi est au pouvoir, l’association Al Nadeem Center for Rehabilitation of Victims of Violence qui lutte contre la torture et les associations qui luttent pour les droits des femmes sont petit à petit étouffées par ce biais-là : on gèle leurs avoirs et parfois on retient même les passeports des président·e·s d’associations, c’est le cas de Mozn Hassan qui fait partie du film.

Donc c’est compliqué de rester actif·ve à l’échelle locale, et ça crée un climat de tension vis-à-vis de ces associations qui sont celles qui font vraiment bouger les choses à cette échelle.

Ça m’intéresserait de voir les mots qu’elles rajoutent aujourd’hui, vu ce qu’il s’est passé au niveau politique et national et qui les concerne directement, et à l’échelle individuelle – comme il s’est écoulé deux ans depuis que j’ai tourné – et donc voir quels mots elles rajouteraient, parce qu’elles mêmes disent « à ce moment-là c’était tel mot qui me parlait, aujourd’hui c’est ce mot-là qui me parle », ce serait super intéressant.

Est ce que la remise en question des définitions et la redéfinition de ces termes sont pour toi un moyen de désorientaliser et de décoloniser le langage, en même temps que le système néocolonial que le langage transporte ?

Je pense que sur ces thématiques-là la valeur historique de chacun des mots est intéressante. Certains mots en anglais ou en français n’ont historiquement pas la même valeur ni la même charge qu’en arabe : passer par le biais de l’anglais pour qu’il y ait cette distance permet une réflexion sur les termes que l’on utilise, surtout sur les thématiques du genre. En anthropologie c’est ce qu’on appelle du bricolage, c’est-à-dire puiser dans plusieurs réservoirs pour créer un langage qui puisse coller à la réalité et à soi-même.

Quand il s’agit d´un mot sur la question du genre, on se rend compte que les participantes elles-mêmes sont traversées par des réflexions sur la façon dont rendre compte de ce que l’on veut exprimer.

Analyser la charge qu’ont les mots, la situation d’énonciation dans lesquels ils sont utilisés, l’étymologie et leur histoire, c’est aussi une façon de se réapproprier le poids d’une histoire qui a été imposée, et en même temps de réinscrire l’histoire que l’on veut dans cette charge sémantique. En ça je trouve qu’il y beaucoup de questions qui parcourent le monde arabe et que l’on ne retrouve pas forcément dans nos sphère militantes en Europe. Par la réflexion que nécessite cet inconfort pour dire ce qu’elles veulent exprimer, elles ont l’air beaucoup plus lucides que beaucoup d’entre nous sur la charge historique de chaque expression.

Par exemple dans un article sur le mot « gay », Afsaneh Najmabadi souligne que cette vision binaire de la sexualité est liée à l´entrée du regard européen sur le monde arabe, alors qu’avant ça ce n’était pas aussi binaire. Et du coup elle se demande si utiliser le mot gay et la vision binaire qu’il transporte, c’est rendre compte des réalité historiques de chaque pays. Quand ces analyses-là sont menées par des acteur·ice·s locales·aux et qu’il y a en plus des proposition de réflexion, on sent qu’il y a un terreau beaucoup plus effervescent que chez nous sur ces questions-là.

Le site internet est impressionnant et sert vraiment le fond du propos. Il permet de dépasser le cadre traditionnel du documentaire et permet aux la spectateur·ice·s d’explorer les différentes thématiques à leur rythme. Pourquoi est-ce qu’il te semblait important d’impliquer lea spectateur·ice en en faisant un documentaire interactif ?

Je pense qu’il manque une parole directe, et c’est ce qui me plaisait dans le format ordinateur, c’est qu’il y avait aussi le fait de le regarder chez soi, dans un cadre plus intimiste, avec un effet moins voyeuriste pour certaines thématiques, en respectant l’intimité dans laquelle on parle de ces thématiques-là, comme la question de la corporalité. Ça me paraissait être un format propice à un échange qui est direct, puisqu’on te parle à toi directement.

Et je trouvais aussi que ça reproduisait bien cette idée de conversation : tu lances un sujet, et tu ne sais pas où l’autre va l’emmener. C’est cette culture des salons, il y a une parole qui se libère et qui pense, et aussi une atmosphère d’intimité, un entre-soi bienveillant. Je voulais reproduire cette situation d’énonciation qui est celle dans laquelle j’ai recueilli ces témoignages, qui était dans un cadre où j’étais seule avec elles, sans équipe technique autour qui écoutait. Cette place de récepteur·ice du message, je m’efface pour la laisser au/à la spectateur·ice derrière son écran d’ordinateur.

Et à côté de ça on a une formule de projection sur des sujets qui sont moins de l’ordre de l’intime, où là l’enjeu est de montrer ce qu’elles veulent dire à un auditoire occidental. C’est pour ça que j’ai fait cette présentation autour des thématiques de l’orientalisme 2.0, parce que je trouvais que c’étaient les sujets où elles s’adressaient le plus au domaine public. La dimension interactive du site permet aussi des projections vivantes, qui montrent qu’on sort de ce format 50 min, parce qu’on voulait éviter des hiérarchiser à la places des intervenantes, de formater des voix, c’est pour ça que même pendant les projections on évite ce format-là, en présentant des séquences individuelles, et c’est pour ça que selon les événements on ne présente pas forcément les mêmes séquences.

Sur le site internet on trouve en tout 7 heures de vidéos, contenu auquel on peut accéder de plusieurs façons – 7 heures parce que tu ne voulais rien couper. On y trouve aussi les biographies et bibliographies des participantes. Par ailleurs, le site est construit de telle sorte que les différentes notions, lettres et personnes ne sont pas hiérarchisées. Quel est l’intérêt d’une telle construction et d’un tel contenu ?

Puisque l’enjeu est que la parole circule, on voulait une navigation qui soit révélatrice de ça. Une navigation qui permette d’aller d’un mot à l’autre dans cette idée toujours de reproduire une conversation où tu peux amener des thèmes et tu vois ce que ton interlocuteur·ice en fait. L’idée est qu’on clique sur un mot et ton interlocuteur·ice va emmener un autre mot, tu rebondis sur ce mot : comme dans une conversation en fait. Notre but était de créer une sensation de circulation avec des repères historiques, bibliographiques et biographiques, mais en même temps qu’il y ait un dialogue par un échange direct avec les interlocuteur·ice·s.

C’est cette idée de conversation et de dialogue que notre UX Designer [personne en charge de l’expérience des utilisateur·ice·s d’un produit, NDLR] a réussi à traduire visuellement et à reproduire à l’échelle du site. Notre nouvelle génération a des outils qui permettent non pas de répondre aux questions mais d’en poser de nouvelles et de proposer des ébauches de réflexion aux problèmes que peuvent poser des questions inhérentes à l’anthropologie, comme le fait Lila Abu-Lughod par exemple qui de l’instrumentalisation du mot « culture » qui pose des problèmes d’images de gens atemporelles, d’histoire homogène [voir ses articles sur le sujet ici, ici et ici]. On a essayé de voir comment les nouvelles technologies peuvent permettre de continuer à questionner ces idées.

Dans les extraits que nous avons vus pendant la projection, il y a entre autres trois termes dont les définitions occidentales habituelles sont questionnées. Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment par rapport à ces termes, « activisme », « féminisme » et « révolution » ?

Par rapport à l’activisme, je crois que beaucoup questionnent qui octroie ce nom-là et la situation d’énonciation qui est liée, d’autres ne posent pas la question de qui nomme, mais posent la question de leur militantisme à échelle individuelle. Et là encore c’est un mot qui intéresse par la façon dont chacun·e l’entend. Moi je travaille sur les blogueuses à la base, dont beaucoup d’entre elles se considèrent comme des cyber-activistes, ou on les a qualifiées comme telle.

Pour certaines des participantes, être associées à ce mot-là alors qu’elles font un travail subtil à l’échelle locale, c’était là aussi les mettre en porte-à-faux. Donc moi-même j’ai des sujets militants qui me touchent, mais le but n’était pas de transformer ce projet en projet militant ou activiste, c’est pour ça qu’on dit que c’est un projet autour des visions du monde, qui pose la question du militantisme ailleurs.

Le féminisme ça dépend si on l’entend au singulier ou au pluriel, parce qu’un des gros problèmes aujourd’hui c’est que beaucoup de féministes pensent qu’il y a un féminisme universaliste et ne prennent pas en compte les différentes couches de domination qui s’exercent sur les femmes et la nécessité de se tourner vers un féminisme intersectionnel qui prenne en compte les oppressions auxquelles chacun·e fait face.

Ce qui me tient à cœur c’est de renouer avec des féminismes et la possibilité de voir ça comme un mot pluriel et des identifications plurielles, et ça ça manque toujours. C’est pour ça que je suis hyper admirative des projets comme Lallab ou le Women Sense Tour par exemple.

Le mot révolution m’intéresse aussi, parce qu’on pourrait penser que c’est seulement un mot avec un grand R qui qualifie quelque chose ailleurs, mais il y a dans le film des intervenantes qui prennent « révolution » à l’échelle individuelle et qui expliquent que ce sont les révolutions à l’échelle individuelle qui mènent aux réformes à l’échelle collective.

Et là je sens qu’il y a beaucoup de choses qui se croisent dans les révolutions intérieures auxquelles on doit faire face et, sans rentrer dans un féminisme universaliste, rentrer dans l’importance des liens humains, puisqu’il s’agit de luttes collectives et de l’importance de visibiliser les luttes qui ne sont pas visibles. Ça c’est aussi une révolution qu’on a besoin de faire en Europe, une révolution des façons de penser l’altérité.

Qu’est ce que tu as envie de dire aux gens qui pourraient critiquer le fait que tu as choisi d’interviewer des femmes qui pour la plupart ont fait des études, maîtrisent l’anglais et des concepts sociologiques compliqués, et non pas des femmes qui n’ont pas fait d’études et qui ne vivent pas dans une grande ville égyptienne ?

On voulait éviter de faire le portrait de LA femme égyptienne. Du coup on avait besoin de deux critères pour bien signifier que l’on s’éloignait de la prétention de généraliser les femmes égyptiennes. Et on n’a pas la prétention de trouver une femme révélatrice de chaque milieux socio-culturel, parce que là aussi on aurait trouvé une femme par catégorie et on voulait éviter « la femme type ». Là on est autour d’un groupe d’amies à un instant T, autour de certaines thématiques.

La situation d’énonciation joue aussi un rôle puisque je me présente comme étudiante française, ce qui a défini des types de réponse précis qu’il était intéressant de traiter, et pour traiter ça il faut pouvoir sortir du mythe du Nord qui vient sauver le Sud. Je voulais me concentrer sur des actrices qui sont engagées à l’échelle de leur pays, c’est donc un discours d’actrices locales qui s’adressent à une occidentale. Je savais déjà que ce webdoc serait un projet avec un auditoire occidental, il a été pensé avec cette idée, et du coup elles se positionnent pas en tant que porte-parole mais comme personnes actives, et c’est leur travail qu’elles présentent.

Est-ce que tu as d’autres projections prévues dans d’autres villes, d’autres pays dans les semaines et mois à venir ? Est-ce que tu travailles en ce moment sur un autre projet en ce moment ou sur la continuation de celui-là ?

Pour l’instant on fait surtout vivre ce projet parce que justement ce qui nous intéressait c’était la partie projection et débat : on a eu des auditoires très différents selon les projections. On en a fait dans un contexte académique qui amène un auditoire étudiant, mais on a aussi fait un projection à Montigny-lès-Cormeilles à côté de Paris, et il y avait un auditoire très différent.

Ce qui nous intéresse ce sont les retours selon les différent·e·s interlocuteur·ice·s, et de voir comment les gens ont envie de penser les témoignages qu’ils viennent d’entendre. Ça nous donne pas mal de travail : on a déjà projeté à Paris, à Tunis, à Marseille, à Berlin, on le présente à l’ENS de Lyon le 15 novembre [18h à l’amphithéâtre Descartes], on est en train de voir pour le présenter à Beyrouth et Istanbul.

Je sais que j’ai envie de continuer à travailler sur la question des voix et de la façon dont le numérique et l’audiovisuel peuvent participer d’asseoir des mémoires féminines plurielles et de recueillir des témoignages en les mettant en écho.

- La page Facebook du documentaire - Et pour découvrir ce documentaire interactif, c'est par ici !