J’ai vu 120 BPM deux fois – pour l’instant. Chaque fois, j’y suis allée avec un paquet de mouchoir prêt à l’emploi. Mais que retenir de ce film, à part les larmes et les mouchoirs mouillés ? Et que peut-on dire qui n’ait pas encore été dit sur le film ?

Lance cette playlist en fond si ça te dit, et on y va.

Source : 20minutes.fr

Source : 20minutes.fr

Une claque cinématographique et militante

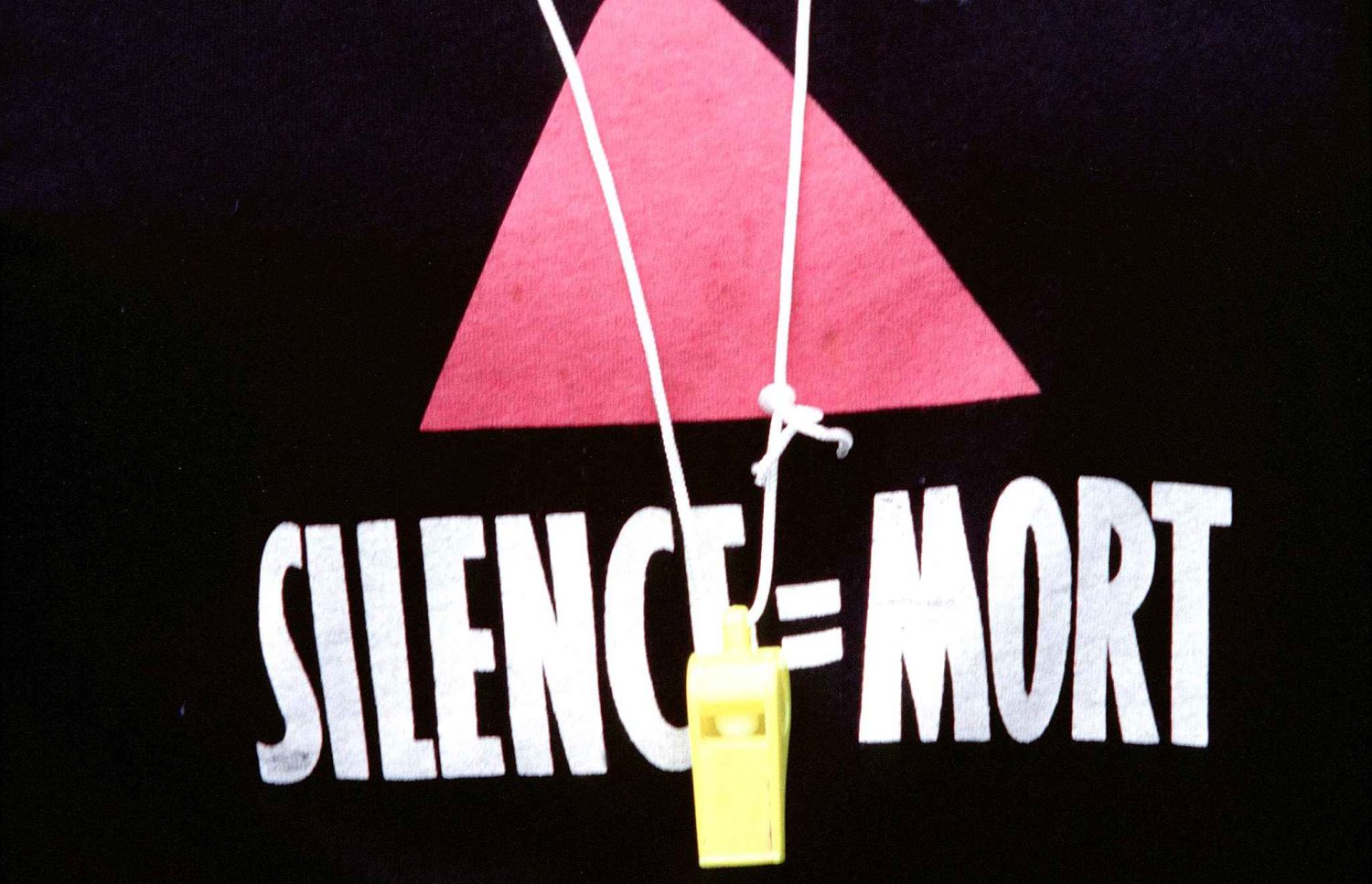

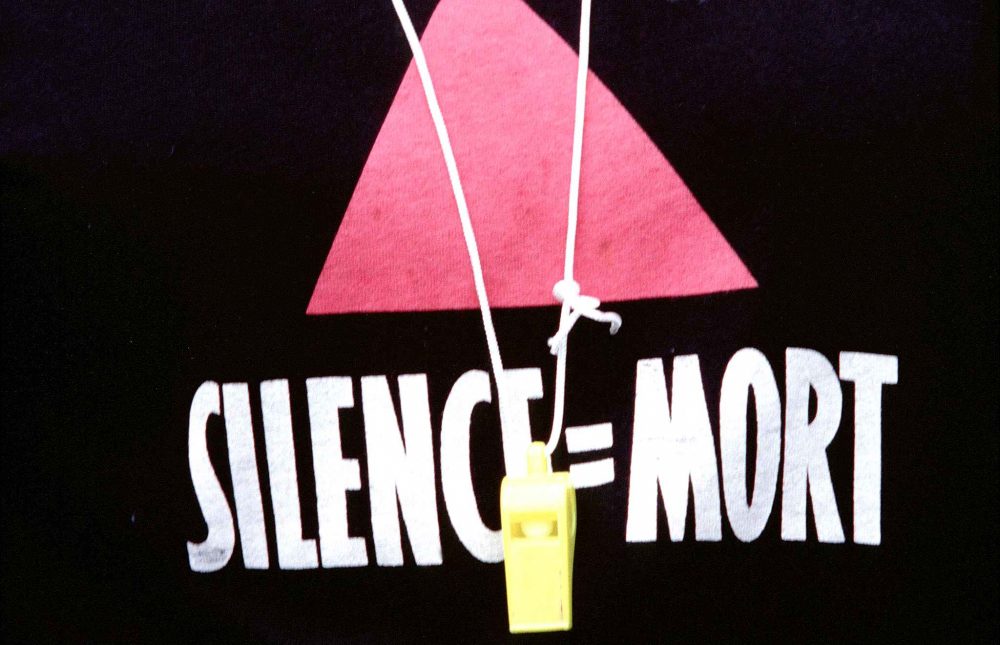

L’histoire, tu la connais désormais : c’est celle d’Act Up dans la France du début des années 1990, association mythique au concept importé des États-Unis qui luttait – et lutte encore – non seulement contre l’épidémie du sida qui sévissait, mais également contre le silence assourdissant et l’inaction flagrante des pouvoirs publics.

On y suit trois personnages principaux, jeunes, beaux, attachants (brillamment interprétés par Adèle Haenel, Nahuel Pérez Biscayart et Arnaud Valois), et une ribambelle de personnages secondaires tout aussi travaillés : tout ce petit monde planifie les fameux zap (actions coup de poing avec une mise en scène parfois très impressionnante, dont les jets de faux sang), se retrouve lors de réunions hebdomadaires (les fameuses RH) interminables et agitées, et fait parfois la fête sur la bande-son techno de ces années-là.

L’esthétique du film est très travaillée : les passages par exemple de particules de lumière en boîte de nuit aux cellules infectées par le VIH sont soignés, tout comme les divers jeux de lumières. Il y a également une façon particulière (et politique) de filmer les corps – nous y reviendrons plus loin.

Le réalisateur Robin Campillo a dit à plusieurs reprises dans des interviews qu’il ne s’agissait pas en premier lieu de produire un film militant, mais bien de raconter une histoire : une partie de l’histoire d’Act up, et l’histoire d’amour entre Nathan et Sean, qui constituent les deux arcs narratifs du film.

La décision d’entremêler ces deux histoires permet plusieurs choses. C’est d’abord le moyen de montrer que la lutte contre le VIH se situe à deux niveaux : sur le plan personnel et sur le plan collectif et politique. C’est aussi ce qui permet d’en faire un grand film, dont le succès à Cannes puis en salles a montré qu’il touchait et ne parlait pas qu’aux personnes queer, mais bien à tout le monde.

Source de l’image : Trois couleurs

Avant de voir le film, on connaît vaguement l’histoire d’Act Up. On a entendu parler de la capote rose sur l’obélisque au détour d’une conversation. On connaît le triangle rose sur fond noir,on connaît deux ou trois slogans. Mais on est incapable de citer le nom d’un·e seul·e militant·e ni de de dire ce qu’Act Up avait accompli au fil des années.

Aujourd’hui je connais les noms de plusieurs militant·e·s – Didier Lestrade, Cleews Vellay, Philippe Mangeot, Jérôme Martin – et j’ai hâte d’avoir l’opportunité de me pencher encore plus sur leur travail, leurs livres, leurs actions.

Montrer les corps

Si je devais résumer le film avec des slogans féministes, le premier que je prendrais serait sans aucun doute le suivant : “le privé est politique” (plus d’informations sur ce slogan ici). La façon qu’a Robin Campillo de filmer les corps est à la fois poétique, esthétique et politique.

Poétique parce que crue, poétique parce qu’il montre deux hommes qui s’aiment, qui se le montrent et qui nous le montrent. Les scènes de sexe sont impressionnantes par la tendresse et l’affection qu’il s’en dégage, par la symbiose des corps des deux acteurs. Alors oui, c’est cru, mais qu’est-ce que c’est beau. Et en même temps il ne s’agit pas d’une scène que l’on retrouverait dans n’importe quel film : on voit les capotes, on voit la bouteille de lubrifiant, on voit les changements un peu chaotiques de position, bref le sexe comme dans la vraie vie.

Esthétique parce qu’il montre tous les corps. Alors oui celui de Nathan fait indéniablement du bien aux yeux. Mais au-delà de ça, ce sont les corps dans tous leurs états qui sont montrés, et chacun est filmé d’une façon différente. Celui de Nathan par exemple : c’est un corps solide, puissant, mais le jeune homme est non seulement un peu timide, mais surtout dépassé par l’état de santé de Sean, qui décline au cours du film. Malgré son corps puissant et son amour, il ne parvient pas à sauver son copain.

Quand au corps de Sean, c’est l’incarnation de la progression du VIH au sein d’un organisme : on voit d’abord le sarcome de Kaposi (des plaques violacées sur le corps, voir les explications d’Act Up), puis les difficultés à s’enflammer comme avant en RH, les creux des bras piqués à de multiples reprises, … jusqu’à l’hospitalisation.

Politique enfin, parce que montrer des corps malades, montrer des corps de mecs gays, n’est jamais quelque chose d’anodin. Montrer quelque chose, c’est le rendre existant aux yeux de tou·te·s. Il y a une scène dans le film où un militant interpelle un employé du laboratoire de Meltonpharm, en lui disant, en substance, “voilà à quoi ressemble un malade du Sida”. A cause de la censure gouvernementale des campagnes de prévention, les malades n’étaient pas montré·e·s. En n’étant pas montré·e·s iels n’existaient pour ainsi dire pas aux yeux de la société.

C’est là une des dimensions politiques du film. Et montrer des corps malades du sida reste aujourd’hui encore un acte militant fort. Parce que malgré une acceptation toujours plus grande des personnes et des thématiques LGBT+, on ne parle pas beaucoup du VIH, et de ses conséquences sur les malades et leurs corps. En choisissant de filmer ainsi, en filmant de près des corps malades, Robin Campillo fait exister les personnes atteintes du VIH.

J’en profite pour souligner l’aspect inclusif du film : on ne parle et on ne montre pas seulement des hommes cis gays. Au centre de l’action il y a des femmes, hétéro ou non ; on y parle du VIH dans les prisons, ou le risque de contamination et de propagation est très important ; on parle des toxicomanes ; on parle des effets des différents médicaments chez les personnes trans qui ont également un traitement hormonal. Bref, on parle des personnes malades ou susceptibles de l’être, et volontairement délaissées voire ignorées par l’Etat, par les pouvoirs publics, par les laboratoires pharmaceutiques.

Écrire et transmettre l’histoire queer pour la sauver : passer à l’action

En montrant tous ces moments – les zaps, les RH, les manifestations, les morts et les funérailles, mais aussi les moments de fête – Robin Campillo parvient à restituer et nous montrer cette époque si particulière, que les plus jeunes d’entre nous n’ont pas connue. Souvenir pour certain·e·s, découverte pour d’autres.

La parole s’est libérée, on s’est mis d’un seul coup à parler d’Act Up, de ses militant·e·s, des combats menés. En parallèle, certain·e·s militant·e·s (re)parlaient beaucoup d’un centre d’archives LGBT+ français, en projet depuis de nombreuses années et toujours inabouti.

“Pour les archives féministes, comme pour les archives G (un peu B, et T et Q et I, espérons, le L étant partagé avec le féminisme et les mouvements lesbiens autonomes), il est plus que légitime et utile de réclamer des lieux spécifiques qui sont aussi des lieux de mémoire et de transmission. Ils doivent être indépendants et non pas noyés dans la masse colossale des archives publiques. Ils méritent de la volonté politique, du soutien financier, des soins professionnels, de la valorisation. Les historien.ne.s aussi en ont besoin pour écrire leurs livres et donner leurs cours à l’université. Contrairement à ce qu’écrit Philippe Artières, le projet d’archives LBGT ne nie pas « le geste d’écriture de l’histoire des minorités sexuelles », il en est une des modalités contemporaines.” Christine Bard, “Pourquoi un centre d’archives LGBT est utile” dans Libération (21 septembre)

Le lien entre le film et le centre d’archives ? L’histoire et la mémoire. Les militant·e·s d’Act Up meurent les un·e·s après les autres, leurs archives prennent la poussière dans un grenier ou prennent l’eau dans une cave. Ce ne sont donc non pas seulement des témoins d’une époque qui disparaissent au fil des années, mais tout le savoir et toute la documentation de cette époque.

On voit dès lors le lien entre deux slogans anglophones, que l’on retrouve un peu partout ces dernières années : “representation matters” et “reclaim the narrative” (“la représentation est importante” et “se réapproprier la narration”). En l’occurrence, 120 BPM s’inscrit parfaitement dans la lignée du premier slogan, en montrant ce combat et ces corps. Et le film nous invite à nous emparer du second, c’est-à-dire à nous réapproprier le récit de l’histoire. Comme l’a écrit Brasillach, écrivain fasciste aujourd’hui tombé dans l’oubli, “l’histoire est écrite par les vainqueurs”.

Derrière le “reclaim the narrative” se cachent donc une exigence et un projet, que l’on pourrait résumer ainsi :

-

- Ce sont toujours les “vainqueurs” (qu’on qualifierait aujourd’hui en sociologie de dominant·e·s) qui ont écrit l’histoire, au détriment des dominé·e·s. Ecrire l’histoire queer, c’est donc d’une certaine manière combattre la domination hétéronormative.

-

- Comme montrer les corps les fait exister, écrire sur les queer leur permet d’exister dans la mémoire collective. Parce qu’il ne s’agit pas uniquement d’écrire une histoire qu’on se transmettrait d’une génération de militant·e·s à la suivante. Il s’agit de l’écrire nous-même, avant de la porter dans l’espace public. Parce qu’elle est trop souvent réduite à quelques éléments isolés, comme la déportation des queers dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale, identifiés par un triangle rose.

- Se réapproprier la narration permet également de mettre en lumière l’agencement et la cohérence des événements entre eux. Quel·le militant·e queer est aujourd’hui capable d’expliquer précisément comment le mouvement américain, issu des émeutes de Stonewall, a contribué au mouvement français ? Quel·le militant·e est capable de parler de Brenda Howard, surnommée “Mother of Pride”, et à l’origine de la Marche des fiertés aux Etats-Unis ? Il ne s’agit bien sûr pas d’un reproche, mais d’un constat amer. Nous sommes capables de citer 5 rois de France, mais incapables, pour la plupart, de nommer 5 personnes queer qui ont fait bouger les choses en France dans le passé.

120 BPM nous invite donc à repenser la lutte à travers son historicisation, qui est plus nécessaire que jamais. Mais concrètement, que pouvons-nous faire à notre niveau, pour participer à ce projet aussi ambitieux qu’important ?

Si tu maîtrises les langues étrangères et la traduction, tu peux tâcher de rendre accessibles au plus grand nombre des ressources qui ne sont pas (encore) disponibles en français : cela peut consister à traduire des articles, à sous-titrer des reportages en français, etc. J’insiste sur l’accès des ressources en français, parce qu’il y a en français un véritable manque de ressources accessibles, et tout le monde ne peut pas lire des articles scientifiques en anglais.

Si tu es historien·ne, sociologue : tu peux dévorer les livres déjà écrits sur le sujet et, par le biais de la vulgarisation, les rendre là aussi accessibles au plus grand nombre. Parce que tout le monde n’a pas les moyens / le temps / les capacités de s’enfiler de tels pavés.

Si tu fais des vidéos sur YouTube, tu peux suivre l’exemple de Mx Cordélia sur sa chaîne Princ(ess)e LGBT, qui a annoncé dans une récente vidéo vouloir produire une série de vidéos sur l’histoire queer.

Si tu es professeur·euse dans le secondaire ou le supérieur, tu peux introduire des éléments d’histoire queer dans tes cours, et encourager tes élèves ou étudiant·e·s à creuser le sujet. Tu peux organiser des conférences et des colloques sur le sujet. Tu peux lancer des initiatives, lancer un projet de livre, insister sur l’importance de cet aspect-là en histoire, en sociologie, dans les études de genre.

Bref, il y a beaucoup à faire, et la somme de travail à accomplir peut déstabiliser et décourager. Mais si nous ne nous y attaquons pas maintenant, personne ne le fera.

« C'est la troisième fois que je vois le film et il me fait toujours de l'effet. Maintenant je me focalise sur des tout petits détails. Je commence à dire à tout le monde qu'il faut le voir deux fois en fait. La première pour absorber le choc, la seconde pour la beauté de l'ensemble. » Didier Lestrade sur son blog

120 Battements par minute est de nouveau en salles depuis le 29 novembre, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre le sida : retourne le voir si tu peux ! Sortie dans une vingtaine de villes, notamment Bordeaux, Grenoble, Marseille, Montpellier, Paris, Poitiers et Toulouse.

Pour aller plus loin : Le site d’Act Up Paris Le blog de Didier Lestrade, sur lequel il parle entre autres de son combat au quotidien contre le VIH et de la réception du film Le conseil lecture de Mx Cordélia, le roman de Cathy Ytak, D’un trait de fusain (sous-titres automatiques) Sur le projet des archives queer parisiennes les 12 priorités à mettre en œuvre Une tribune rédigée par l’historienne Christine Bard sur la déportation des queer par les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale Un article sur un documentaire, “Le triangle rose” Un article du journal du CNRS, “Être gay ou lesbienne au temps du nazisme”